杨黎:在南京

作家网2019-05-19 16:00:04

杨黎

按:去年八月,去南京待过四天。李黎要给杨黎重出《灿烂》,杨黎要加一段关于《灿烂》之后的访谈,问我能不能做——免费,这有什么不能的,就去了。四天——其中一天还是杨黎的生日,每天都很热,在他住的归云堂附近的一个咖啡馆和另外一个他们偶尔喝茶掼蛋的茶馆,我们断断续续聊了十五六万字(音),这构成了此后相当长一段时间我在电脑前戴着耳机敲敲打打的对象。现在快过去一年了,《灿烂》还没有出,这里节选的是一些关于在南京的部分。错误、遗漏、不准确在所难免,凑活着看吧,毛也不可能永远不犯错,何况我。

在南京,我学会了过日子,学会了孤独。实际上,我什么时候都孤独,但是在南京,我要学会一个人喝酒,学会一个人在家里待着,学会长达几天不说话,学会不交流,也没有人交流,也没有人说话,这个就是南京,对我而言的南京,我学会了一个人走路,到处去看一看。为什么我要学会一个人喝酒?因为没有人跟我喝酒,为什么叫学?在以前,我一个人是不喝酒的,我十多年来的生活都是呼三喝四、一群一群的,但是到了南京,我必须得学会一个人。——杨黎

林东林(以下简称林):我记得你是2015年前后来南京的,之前你在北京也挺好的,为什么又跑到了南京?

杨黎(以下简称杨):不是跟南京人恋爱了嘛,我这个人走哪儿都是谈恋爱。最早是我到南京来给周亚平的诗集站台,先锋书店搞活动,下午先到老韩那儿坐坐,聊聊天,打打牌,束晓静也在,是李樯带来的,也没什么,觉得是个美女,没有特别接触。老韩送了我一条烟,我又没有包,不能拿着一条烟,看到她背了个包,我说你帮我拿着,接触就这么多,就加了微信,微信上有联系,她跟我们那些朋友都认识。后来我们在北京搞一个活动,刘不伟跟我说束晓静要来,我说“窈窕淑女”,因为我就记得一个“束”字,那一次我们就算认识了。认识了之后在网上就聊了几句,那时候我跟浅予已经分手了,她只是还有一些东西放在我家里没有拿走。紧接着束晓静又到北京来,那时候她不是在北大读什么什么班吗,经常就来,见过几次,就这样就好上了,很简单。因为她不能离开南京,她的工作在这,我就来了,反正我是一个闲杂人等。而且那个时候好多人都离开了,这是其一,其二,我以前在北京有王小菊,后来有了浅予,但是跟她们两个分手了以后,我觉得我在北京待着也没多大的意义了。

林:来到南京之后,为什么会写“远飞”那个系列呢?就是每天写几首诗。

杨:这个问题是这样的,在此之前我做过两次这样的实验,一次是2002年,我写过“早课”,每天早上写一首,命名为“早课”,很有宗教感的,写了33天就没有继续了,因为出门了,那时候是用电脑写,写了再提出来,需要一个固定的区域,要有电脑,我还是一个台式的电脑,没有手提,就没有继续下去。2007还是2006我又写过一阵,为博客写一首歌,也是每天一首,写了36天,漂泊,就没有继续下去。这次我用手机写,形态就更加好一点,没有断裂感。当时我是在外面旅游,在清迈跨年,2016年1月1号,我说我写一年,每天写一首,我是这样想的,我就写了一首,每天坚持写,就用手机写,写了就发,没有难度。那时候实际上束晓静也要写诗,因为我想如果她不写诗她也不至于我一勾兑她,她就那个了。她给我看了她的两本诗集,我翻了一下,传统的和知识分子的,我就没有看。我写了几天以后她也在写,我一看还不错,我说一起飞,她有一个公众号,就用那个公众号来飞。后来我发现一天一首不能满足,就一天两首,三首,四首,五首,六首,七首,反正能写多少就写多少,每天写了给她,她用公众号发出来。写了一年我发现不对,我说为什么多了一篇还是少了一篇,是不是日子搞错了,结果2016年那一年有2月29号,闰年,大一年,四年有一次的,366天,不是365天,我说太奇特了,干脆就写四年吧,所以要等到2019年12月31号告终,那才是最完整的,到2020年又是366天了。感觉非常好,整个意图就跟我前天在诗里边所写的一样,就是我为什么写诗,真的进入了吃喝拉撒睡,已经成了我的一部分,这几天我把它关了,不发,我自己发了自己看,它已经真的进入我的生命了,不是说着玩的,不是表现的,表现的东西和别人的东西不一样,对我来说它真的进入了生命,我每天都是根据生理情况来写,有时候是早上4点钟就醒了,有时候早晨8点钟就醒了,醒了我再写,一般情况下写多少看我的感觉,有时候写三首,有时候写六七首,有时候更多,有时候更少,但绝不少于两首。写完以后就提出来,修改的地方都非常少,现在我真正明白了我为什么要写诗。

林:束晓静也是这样吗?你们出了一本诗集,是精选还是一年的都在里面?

杨:束晓静只写了一年,她就没写了。一年的诗怎么可能都在里面,长度都不够;第二,怎么可能精选,所有的好诗,基本上要被出版社淘汰,诗集仅仅是一个爱情的表征和记录。为什么我都没送人,对于束晓静来说这可能很重要,她基本上一年写的都在里面,但对我来说只是选了一部分,而且是能够发表的那部分。

林:所以你最开始的想法跟束晓静没关系,但写了一年出一本书变成了一个爱情行为。

杨:对。因为我实际上对这种纪实性写作充满了想法,我觉得很有意义,我以前不是跟你说了吗,我写了一部长篇,《关于我的小说,睡觉》,那就是每天写两千字,甚至它还有一个能力,就是写完之后直接粘上来,有那种真实的互动,我觉得网络可以成全这样的杰作。

林:如果有人说,你写这个《远飞》更像是一种行为艺术,而不是一个诗歌写作行为呢?

杨:我又没有去反对别人说什么,他们说的东西还少嘛,但是我倒是要提醒很多朋友,不要成为笑话,我的很多朋友在我的这个行为艺术里面都成为了笑话。比如你,比如所有与我同时代的人,在面对这个杰作的时候,他们的无动于衷和无知都将让他们成为历史的笑话,在50年以后,后辈会说那些傻逼好傻,杨黎写《远飞》的时候他居然没有去认真看,没有点赞,那些诗歌的高大、那里面好多好多让我都惊讶的东西,因为它们掩盖着茫茫的爱,在一句一句里面,好多人看一个抬头——今天早上我起来干嘛,就跳过了,他们也没有去细看。

林:反过来说,你有没有觉得在对《远飞》的自信有过度的成分?

杨:20多年前我写的诗也没人买我的账,也会用过度自信来讽刺我,但在20年以后,在大家吹捧何小竹和吉木狼格的时候,我保持了沉默。那时候我刚刚觉得自己像一个聪明的年轻诗人,我到哪儿都推荐这两个兄弟的这几首诗不错,我老婆小安的这几首诗也不错。跟我关系特别好一点的,比如《作家》,那时候还把我和他们选在一起作为一个栏目,很幽默的选了一个谁。还有比如像谁,他们选了几首,他们觉得是我推荐的。如果是从诗歌本身选应该选更多,应该有更大的范围,实际上没有,作品就摆在这里。对好的东西,首先你可以说是我的过度自信,反过来,人家也没必要。如果说是要进行这样的批判,他要建立在把我的这个东西认真看过之后,感觉真的不好,这个人实际上是没有这种潜质的,是这样一种情况。

林:除了写《远飞》,你还做了《百年白话新诗》,出于什么考虑?

杨:它不是百年了吗,就是第一年,第二年它实际上最早是一个,最早周亚平找我,说央视九频道要做一个纪录片,我就给他写了一个策划书,这个策划书就叫“白话百年”。什么叫新文化运动?在我看来,一言以蔽之,那就是一个语言运动,一个白话文运动。中国自古以来的所有错误就是语言错误,它是一个极为抽象的语言,抽象化成为一个体系以后,凌空构架在人类深层意思或深层环境之上的一种权利,我们的语言亘古不变,没有生命,和生命没有关系,和世界没有关系,它凌驾于每一个人之上。坦率讲,形象文字就是一种专制主义的产物,为什么我们是皇权的、是专制的,而且我们那么迷恋皇权、那么依赖专制?就因为我们的语言体系,我们的文字语言体系是指鹿为马,我认为这个是羊就是羊,另外一个人如果否定是否定不了的,不能说成是牛,因为没有任何依据,这就是形象文字,特别是中国文字,别的文字我也没法说,因为我只懂中国汉语。我对文字的认识就是听文字,它整体的是和生命一起相连的,是由爸爸、妈妈、饭饭这种多音字、叠音字一点一点滚动出来的,形成一个后浪,庞大的后浪,是一个自我生成的体系。这个我也许是乱说,我也许不清楚。所以对于整个中国语言,这就是我为什么从声音上去发现的原因。但是,我迟迟不敢动笔,因为我经历了很多磨砺,我发现我是一个无知的人,我只懂得汉语,我无法对语言进行更广泛的研究、引用和理解。我只能认识到汉语的错误,但是我不知道英语的优点,我只有听说。

但是我认为,汉语的错误的危害性太严重了,新文化运动就是一个彻底要解放语言的运动,白话文运动,把语言还原于人,还原于生命,还原于口语,而不是那种抽象的,指鹿为马,霸道,这样一个前提。我认为的新文化运动的成功,就是建立了现代汉语,如果现在没有现代汉语,我们是什么样的语言?我们早就死了,这个整体早就没有了,我们靠什么和互联网联系?我们的写作体系怎样建立,我们的语言如何表达体系?我们的叙说体系怎么建立?还有我们的词语,我们哪有坦克、原子弹、爆炸、汽车、奔驰、飞翔这些东西,没有,我们那个死语言,我们那个专制的皇权语言,只有“奉天承运,皇帝诏曰”,只有这些东西。所以伟大的钱玄同发明了罗马注音,他还有一个伟大的贡献,就是改变了人类的汉语学识、汉语使用者的世界观,写写都已经碍手碍脚了,不是一个简单的习惯问题。这个革命成果他落实到的就是现代汉语,现代汉语并不是他们创造的,他们只是革命的开始,要做了,现代汉语就是现代诗歌特别是第三代诗歌开创的,第三代诗歌的伟大在哪儿,最大最大的伟大是我们今天这样说话、这样思考是第三代诗歌带来的现代汉语的结果,没有这个结果,不要说现在,你问问你父母他们在60现代,70现代怎样思考、怎样说话的?现代汉语的成熟就得益于现代诗歌,第三代诗歌是主体,所有诗人都做出了贡献,诗人的价值在哪儿?就是让这个语言成熟了。所以当时我在就这个意图和理念上构思了《白话百年》纪录片,做成后我就说我们搞个访谈,让大家谈谈诗歌,就设计了几个题目,回答有好的有不好的,有意义的也有没有意义的,那是别人的事,反正我们就做了这样一件事,纪念中国新文化运动的百年文集。

林:你为什么每个人都问那些问题?我看所有问题都是一样的。

杨:我设计的问题都是对的。没有每个人,只有一个人,你们自己回答,你们的回答表达了你们的水准,跟我有什么关系?回答的好了你有水平,回答的不好了你没水平,就这么简单,我哪里想那么多,我不为傻逼着想。后来我搞了一个主题问答,还考虑到了回答者,我本想慢慢来,构成一个群体性的感觉。我的朋友小虚很幽默的告诉我,杨黎,你可以换朋友圈了。《杨黎请问》现在还在连载,有人叫我把书稿给他们,我一直没给,编好了,放这了,回答太弱智了,我朋友圈真该换人了,但我换下来就没人了,可能就剩下一两个人。

林:做《杨黎请问》又是一个什么出发点?也不单是诗歌,问了很多话题。

杨:我想当苏格拉底,就这么简单,但我发现我的确不是苏格拉底,他们也都不是苏格拉底的朋友。因为我不能问的太尖锐太深入,即使这样我都觉得已经很可笑了,我再问的话他们怎么答?我问的有些问题是很低俗的,就是问他们,焕发出一种思考的愿望和动力,但事实上我认为,我失望了,没有希望,更不要说我真的期待会有什么结果,这个也千万不可能有,不能以我的过度自信来否定我,因为我一问他们就傻了,所以我没有问,我保持沉默。我也觉得我也是有点毛病,有点过度自信,至少有一点,我们在思考方向上总是有差异的,差异形成了各种角度的不同,这是最好的用来解释的一种方式,就是我们角度不同。

林:所以跟你做《百年白话》一样,你有失望,你的对象配不上你的问题。

杨:你说呢,我刚才跟你谈我的构思的时候,我谈什么内容,他们回答的、他们能够答出来的又是什么内容?你想一想,难道是我过度自信吗?我思考的是什么,他们思考的是什么?他们知道个锤子,他们一辈子也接触不到这个,有一次我在一个饭桌上,我谈到了这个问题,我跟一个所谓的搞口语诗歌的人,一个大博士,我谈了中国白话的演绎,什么是白话。

林:做《百年白话》的时候,李九如不明白你这个想法吗?

杨:他明白个屁,他就帮我做点事而已,我想让他明白,他不明白。

林:你跟他讲过这个他不接受还是怎么样?

杨:我不知道,我跟你讲了,你会不会听懂?

林:我按我的理解,也许我自认为能听懂。

杨:那时候我精神比现在好多了,我在谈策划时一口气谈了三个小时,现在我们说的话是汉语吗?不是,我们说的是普通话,普通话就是北方土语,这个演绎演变太复杂了,我学问也有限,我也谈不了那么深刻,如果你有兴趣我们共同研究吧。真正的汉语,在粤语里面。

林:粤语是唐音。

杨:唐朝好低俗,唐朝算什么?拓跋焘找崔颢给他铸字,铸鲜卑语,说给我铸几个字,过了好多年,拓跋焘从一个小皇帝长成了大皇帝了,即将统治整个北方,才问崔颢你给我铸的字呢,崔颢说好复杂,我铸了十几个,你看吧。拿来一看,看不懂。这种铸字的方式就是汉语,汉语不是语言发展的正道,他怎么看得懂呢,看不懂。你何必要写那个,就用这个汉字,反正也方便,大家也懂,用它来下诏书颁发命令,也行,整个鲜卑贵族不知道这个事有多严重,好好,难得一学,你给抄几个字,我们现在就学,这样走几划要皇上,我懒得去记。我说我自己的话,口语,方言,土话。然后有一个标准的的方式,下个诏书,皇帝诏曰,那个统一性,但我觉得很烦,他就说好吧,这个名字也很烦,我姓个拓跋,你姓个什么,叫起来也很难叫,汉字里也没有,改,魏文帝率先改姓,最牛逼,我们就姓元,一个伟大的民族是这样消失的,现在没有鲜卑族,但你刚才说唐音,说到伟大的隋唐时代,他们都是鲜卑后人。我们现在都是北方体系,真正的汉人早就灭绝了,逃到广东去了,甚至更远。

林:在汉字固定成一个体系之前,语言是不是有更接近口语的一个过程?

杨:口语是后来的过程,以前没有。刚开始的时候,人们的语言性质是很简单的,后来表达系统越来越复杂,越来越近文明的表现,古代没有这种文明的表达系统,古代的交流就是像古代的食品一样少,我用个比喻,可能就是吃点土豆,打个兔子出来烤着吃,古代的交流很少。日逼需要交流吗?哪儿需要?只有祭祀才有交流的需求,你是在按照我们现代人的标准在想象古人,于坚就是这样的人,古人哪有这样的。说到于坚,你一定给我加上这句话,他总是相信这个世界有一本武功秘笈,他在一个远古上古时代找到了,这不是傻逼吗?

林:也许,他是想要做一个当代巫师也说不定。

杨:那就是原始人了,他是最低俗的人,他为什么要成为巫师?成为巫师,他的话比别人多,表达系统比别人丰富一点点。现代人都是有才华的人,说不出什么话来的人,他的思维怎么会敏捷呢?远古的人们不需要那么多交流,吃饭不需要,围猎也不需要,围猎只需要形成方阵。他们哪儿会像我们现在,带个兵,要声东击西,“声东击西”这四个字要有好丰富的文明才能够产生,日批需要交流吗?我们现在的交流是因为这个文明,现代人日逼,就是走上去说——我告诉你,亲爱的,我看着你好漂亮,我觉得我爱上你了,我们去睡觉吧。这种交流才要这么多语言,古人要是这样早就被性闷死了,他只有一种交流,就是他走过去,把大鸡巴翘起来了,他又不穿衣服,就跟狗一样的,这还需要交流什么呢?嘴巴闻一下屁股,尾巴就翘起来了,这才是它的实质,所谓的“关关雎鸠,在河之洲”,那是文明进化的结果。

林:也有人讲,地球上的第一个人说出的第一句话就是诗,你觉得是吗?

杨:这是一句傻逼语言,我提出来要去寻找人类的一句话,那就是“打开天窗说亮话”,我在那篇《废话宣言》里的最后一句就说找到人类的第一句话,没有,有,那就是在《圣经》里写的清清楚楚,创世之初就这几句话,没有第一句话,哪有?没有第一,也没有第二。

林:说说在南京的生活,来南京之后都学会了什么?

杨:那就是学会了过日子,学会了孤独。实际上我什么时候都孤独,但是在南京,我要学会一个人喝酒,学会一个人在家里待着,学会长达几天不说话,学会不交流,也没有人交流,也没有人说话,这个就是南京,对我而言的南京,我学会了一个人走路,到处去看一看。为什么我要学会一个人喝酒?因为没有人跟我喝酒,为什么叫学?在以前我一个人是不喝酒的,我十多年来的生活都是呼三喝四、一群一群的,但是到了南京,我必须得学会一个人。

林:在南京你不是也有很多朋友吗?写诗的,写小说的,也一大帮子人。

杨:朋友都很忙,他们来南京工作,来南京生活,不是像我这样。但是这话你也说的对,南京有很多人,很多朋友,我们就说掼蛋吧,为什么我掼蛋永远都缺那么一个人?南京是一个掼蛋的重中之重,整个江南都是掼蛋的,特别是江苏跟安徽,都是掼蛋最重的地方。但是为什么我总缺少一个人?因为并不是每一个人我都想找他掼蛋,跟我掼蛋的他们几个人,今天这个有事,明天那个有事,凑不齐,就是这样的,永远都会缺那么一个人,譬如这几天就缺很多人,为什么呢?因为掼蛋的朋友家里边出了点事,父亲病了,父亲90多岁,每天得守着,所以我就没找他们掼蛋,就没想这个事,三个人差一个人,永远都差一个人。在南京,我要学会生活。我现在觉得挺好的,学会了孤独,学会了一个人喝酒,学会了一个人在路上走,学会了独自在家里坐着。(不是还有束晓静吗?)束晓静上班,每天早出晚归,回来以后也很累,她的最大爱好就是上床,在床上就躺着,我还是一个人坐着,还是一个人喝酒。

林:南京也是“第三代”诗人的聚集地,有“他们”,你怎么看“他们”那一帮写作者?

杨:现在“他们”那一帮于也就只有小韦跟韩东在南京,于坚和丁当不在南京,他们的重要人员,小海在苏州,晚一点的比如说朱文也不在南京,刘立杆在。于坚从来没有在南京过,丁当也没有在南京过。所以就是说“他们”和南京是一种代表,是一种标识,不是像成都与“非非”的关系。但是这不重要,我在纪录片里面就以南京、成都、北京作为了主体,比如说拍南京时就是拍“他们”,这个足迹甚至可以延伸到昆明的。如果说价值,韩东无疑是“第三代”的开山鼻祖,“他们”对于第三代诗歌的贡献是绝对的,重中之重的,远远超过“非非”。

林:后来也有一些写作者,包括曹寇他们更年轻的一帮人。

杨:曹寇他们好像很遥远了,曹寇是个小说家,他距离诗歌也很遥远。

林:那当然,不过你们是朋友,你又在南京生活,平常也会跟他们有很多的来往。

杨:曹寇在小说上已经显示了他的才华,他还会更有才华的。我认为他们三个人是排列在一起的,韩东、朱文、曹寇,看起来曹寇会有更大的可能性。顾前太有局限了,所以他还是作为“他们”小说的一个代表,这是很牛逼的,但是他又不愿意,我跟他说你就是“他们”小说的代表人物,“他们”的小说都是口语小说。于小韦到了这种形态,他不写了,你就没有办法再说他了,在他已有呈现的诗歌里边他体现出了很高的才华,但我认为他也是有局限的,因为毕竟太少了,没有那么多东西向我证明、展示你的才华。拿于小韦跟吉木狼格比,肯定很多人会站在于小韦一边,但实际上这是有一种前提的,就是想寻找一个于小韦、需要一个于小韦,而不是需要一个吉木狼格。这个东西我没有说清楚,但是我知道我的表述是很漂亮的,就是需要一个于小韦,我们也过多地张扬了一个于小韦,而且我个人也是很喜欢于小韦。

林:现在你在南京生活两年多了,也适应了,说说你平时在南京一天的日常生活。

杨:七点醒了,解个小便,喝口水,重新回到床上,打开手机,首先看头条新闻,没有新闻然后看朋友圈,有时候偶尔看见一两个朋友,比如说像袁玮还没睡觉,还在网上,就说两句话,第一句话就是——醒了还是没睡?一般都告诉我还没睡,完了开始写诗,写《远飞》,一般要写两首,这时候我也有点疲倦了,重新睡觉。睡到九点多十点钟,醒了起来把《远飞》重新补充完,补充完后发出去,差不多十一点,我才开始吃晚早饭或者说早午饭,自己做的。一般情况下水饺、面条,偶尔有饭,如果头天有剩菜的话。与此同时开始寻找下午的牌局,一般情况下找不够四个人,所以下午就待在家里,到了三点钟把自己打扮成一副像要出门的样子,到楼下菜市场买菜,买菜回来休息一下就开始煮晚饭,束晓静回来得很晚,基本上七点钟七点半才到家,我六点钟就把饭煮好了,开始吃饭,自己倒一杯酒,慢慢悠悠地喝,喝到七点多这顿饭就算好了,也不洗澡,夏天才洗澡,冬天不洗澡,夏天就洗完澡上床,冬天就直接上床,躺在床上开始看手机上各种各样、乱七八糟的消息,有时候也听书,听着听着就睡着了。过两三个小时又醒了,继续听书,我一会儿听相声,一会儿听书,一会儿上网看看,有时候就属于半睡半听、半梦半醒之间,到了七点,第二天又开始了。

林:我知道你喜欢下围棋,当然你可能也会下别的棋,但你不一定喜欢下。

杨:太简单的我不喜欢,智力游戏需要一种智力的张扬,跳跳棋也是棋,我也会下,谁不会下跳跳棋呢,但是我就不会去下跳跳棋,不是我不会下,而是我不会去下,太没有智力了。智力是一种满足,相当于跟性欲一样的,一个人有那么多荷尔蒙,他才想日,他可以日,跟任何一个女人日都可以,当然可以,当然可以,他喜欢的女的他可以日,只要别人愿意跟他日,他都可以日,怎么会不可以。我的意思是他有那么多荷尔蒙,他才想操。智力也是,他有那么多脑子要用,他才需要找到难题,这个难题要找个会的。比如说做微积分和解析几何,那也是很迷人的游戏,但是我就不去做,我做不来。他下不了围棋,围棋就没有魅力。

林:你们很喜欢玩一种叫“掼蛋”的牌,“掼蛋”满足你的部分是什么?

杨:一种游戏。它稍稍比那些游戏要好一点,比斗地主要好一点吧,比跳跳棋好玩,不是一样,稍稍有一点游戏性,人就喜欢挑战这种东西,打打牌,有些太低一点的就干脆带点彩,带点彩,谋运气,比如说打麻将,杠上花就赢了,但你要挂点彩,如果我摸了杠上花,又没赢钱就没兴趣了,因为摸杠上花是挺难的,但是摸上来你就只能摸,你自己想不了办法。

林:你最熟悉的地方就是北京、南京、成都,这三个地方对你有什么不一样的?

杨:南京跟成都差不多的,北京一开始去的时候很苦,后来也不错。对我而言,这些都是傻逼城市,中国的基本上都是傻逼城市,所以只有靠朋友,哪儿有朋友,哪儿就是好地方。

林:你在北京也没怎么工作过,在共和联动干过,还弄过剧本,谈谈你的影视岁月。

杨:那倒是没什么好谈的,就是挣点钱,过过日子,这么多年来,我的主体收入就来自于影视,也没有做出什么事来,赚了一点小钱,赚了点吃饭的钱,还得过日子。下一步怎么办,下一步我都自己把自己的路断了,离开了北京以后,不做这一行,逐渐就没这种路径了。

林:那在南京呢,你现在靠什么挣钱吗?

杨:没挣钱。我也想挣钱,靠什么?没有人让我挣钱!

林:你也不会因为没钱而焦虑?

杨:焦虑什么?主要是已经习惯了,年轻时候做生意挣了点钱,我穷到什么时候呢?我可能穷到40岁,那么穷到40岁就好了吗?穷到40岁你发现就穷习惯了,不然那你怎么办。

林:很多诗人经过商,“第三代”的很多人都下海过,你怎么看诗人经商?

杨:挺好,全民经商,商人是世上最好的人,我也经过商,我只是个失败的商人,失败的商人就不叫商人了吗?失败的商人还是商人,失败的男人应该不叫男人,但是失败的商人还叫商人。商业是世上最好的行业,它是一个文化产业,需要非常高度的文明作基础,它的经营者必须要很深厚的文化,我们才称之为商人,而不是指掮客什么的,也不是指小商小贩。

林:也不是指弄点白条赚钱的人。

杨:白条是什么?

林:就是政策饭,找关系批个条子去弄一吨煤什么的。

杨:那个高级,那个最高级,那个太高级了,我说了是炸油条的,做生意要有基础,要有物质基础,要有契约基础,要有文化基础,这么多基础,商业怎么不是最好的?我们这些人求尽各种,一个传统的工作,无商不奸,好傻,农民的憨厚拿来干什么?喂狗还是喂猪?

林:诗人商人也不是纯粹的商人,比如说很多诗人商人有契约基础吗?

杨:有,他有契约愿望,不然他为什么要成为商人,而不成为强盗。

林:但是他有这个愿望,这跟他有没有真正成为是两码事。

杨:这是其一,其二,他有了这个愿望,他没有成为,有时候不能怪他。我们谈到商人,不是谈到中国商人,而是抽象商人,不是谈社会主义特色的中国化的商人。牛逼的就是白条,说明他有点石成金的法术,这就很牛逼了。你说我有白条,我为什么不做生意呢?如果我是谁谁谁的儿子,我太牛逼了。你说的是具体的、中国化的,而我们要谈的是抽象商人。

林:比如像万夏、沈浩波、吴又、华楠,他们本身其实就是商人,书商。

杨:他们没什么错,他们很能干,非常能干,每个成功的人都是有他的原因,比如吴又,他有《藏地密码》他成功了,万夏有《黑镜头》他成功了,沈浩波有《盗墓笔记》他成功了,张小波有《中国可以说不》他成功了,都有自己的努力,全都是有产品的人,都成功了,那有什么不对的?挺好的,你说有什么不好的?首先他们是诗人,他们才那么聪明,看见了这些东西,以前的书商好笨,他看不见这些东西,出版社的人那就更差了,都没什么水平的,这是其一。其二,要把一本书操作好,那就难了,那就需要文化了,需要水平了。

林:我看到沈浩波给你们出了一套桂冠诗丛,你为什么参与呢?

杨:他有诗歌理想,有诗歌追求,这是他最简单的想法,这个东西要做,因为有这个条件,他也做了,如果有这个条件我也想做,但是我没条件,就做不了。在现在的情况下看来,他是做的很好的,没有比他做得更好的了。对于他本身来说,他做了韩东和杨黎,也做了很多别的东西,他也有他的局限,这个局限是源自于人的、情的、各方面的,都很复杂,但是这就是中国化,也不算有什么更大的错误,而且说明他就是这样认为的,有这些就是好的。

林:最后,最近Me too起来了,网上朋友圈到处都是,你怎么看Me too?

杨:Me too有什么好谈的?在我们充满着对世界的终极思考、对世界的秩序进行追溯的时候,中国的一群女人开始Me too了。首先我坚决反对女权主义,因为我也反对男权主义,我也反对特权,我们不能因为反对男权就要搞女权,这也太可笑了。这个问题我们不讨论,我们只讨论具体落实的Metoo上,它有两个特点是必须被指出的。第一,它违背法律程序,规避法律程序,搞近似于大鸣大放大辩论这种方式,这个指控基本上没有依据,指控者不可能提供证据,也不可能取证。东林,假如说是你企图想性侵我,或者我企图想性侵你,假如当时我跑了,后来就变成被你强奸了,这是多么可怕。这样的结果就造成了对法治的伤害,对秩序进行了颠覆,就形成了一种为造谣生事找到了合理的依据,因为你是女人,你就可以造谣生事,因为你是女人,你是弱者,我就可以说对方,因为你是女人,对方就可能摸你的大腿、袭击你甚至强奸强暴你,这就没有法治了嘛。在光天化日之下,进行这种指控,仿佛我们还生活在水深火热之中,我们男人就都是坏人,她们完全就用这个事件去弱肉强食,这不可能的,至少是不正常的。我觉得所有这一切受制于法律,而不是受制于道德,这是一点。第二点,从更大的角度来讲,两性关系是人类关系的基础,超越于所有外部因素的两性关系才是最纯粹的两性关系,但是人类不可能超越于世界关系之外去拥有两性关系,两性关系也得以法律为基础,婚内强奸肯定也是强奸,那是因为它以法律为基础,而不是以道德为基础,以道德为基础恰好就相反了,我老婆我都不能日,现在的女权主义者们就是以道德为标准而不是以法律为标准。所以我认为,这就是一个企图掩盖2018年这些局势事件的迷雾。

————————————————————

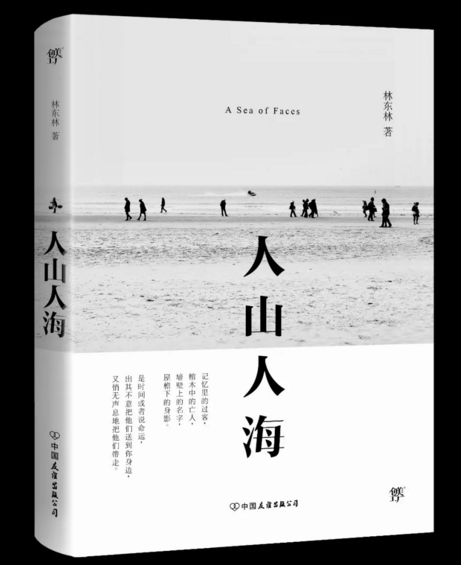

《人山人海》,林东林 著

中国友谊出版公司,2019年3月,42.00元

内容简介:《人山人海》中的近三十篇文字,长短不一,风格不一,写作时间不一,写作地点也不一,但是它们又构成了一个并不是为了整体的整体,框定了一个共同的终极指向:人。作者书写了几十个极具代表性的人物,尤其是底层小人物,他们构筑了作者的人山人海,同时也勾勒了当代中国人的深层众生相。或明快,或深沉,或悲悯,或痛惜,作者赋予了他的小人物们以尊严、以存在、以意义、以关怀。因为命运遭际,他们或许被甩出了时光之外,但是因为文字,他们又被定格在了记忆之中。人山人海,而他们却无处不在。

购买方式

非签名版:请在当当网、京东网、亚马逊等网站或线下各大书店购买

签名版:请添加微信(haodeya300000),50元/本,含邮费

来源:副产品 微信公众号

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMDk2NDcxMQ==&mid=2247485791&idx=1&sn=2fbe0a563ed3bb2481d19247878a41e1&chksm=9b4912d7ac3e9bc1a2c7cf2f0184058473a423b7af3014efa1672d1e033059c8c742919d7272&mpshare=1&scene=1&srcid=0519XQXGc0wmCO3DyNX8wVSY&pass_ticket=9314eIyf1V4423feoecogeRTitzoZuc%2FeaebsGYGOggi2IHQPaCynfzxMtS8AlES#rd