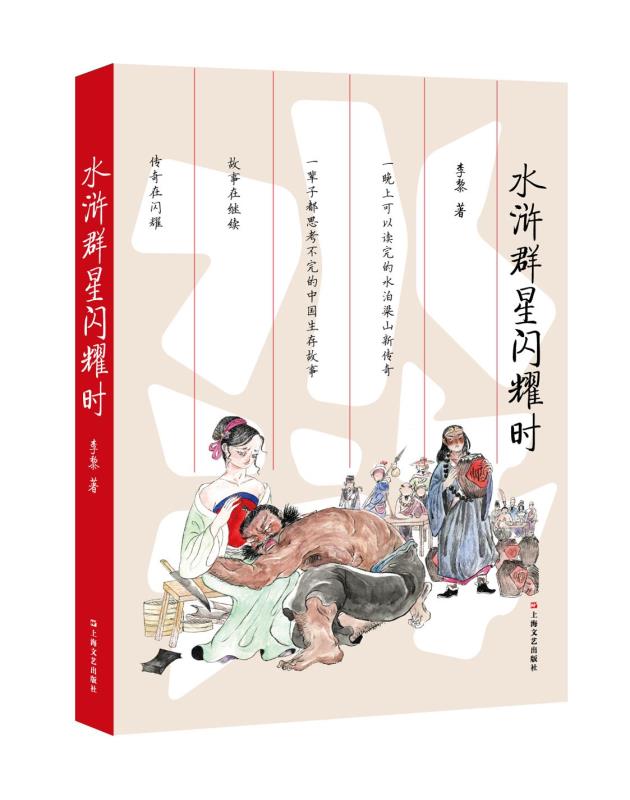

李黎新作《水浒群星闪耀时》出版

作家网2019-04-24 05:51:51

李黎新作《水浒群星闪耀时》出版

基本信息

作者:李黎

出版社:上海文艺出版社

出版时间:2019-4

定价:45.00元

网购:

京东链接:https://item.jd.com/12508095.html

当当链接:http://search.dangdang.com/?key=%CB%AE%E4%B0%C8%BA%D0%C7&act=input

内容简介:

本书为一部短篇小说合集,但一般意义上“纯文学”短篇集不同的是,本书所有篇目均以众所周知的梁山英雄为写作对象,重点书写其上山后、招安前的日常生活,写诸位好汉从广阔天地来到逼仄空间的变化,尤其是他们的喜怒哀乐、同类中人、乡愁怀旧、未来憧憬、命运追问等。书中涉及宋江、武松、鲁智深、李俊、燕青等等耳熟能详的人物而显得有些“改编”与水浒研究的意味,但鉴于所有人物皆为虚构,本书稿的内容是虚构之上的虚构,旨在宏大叙事的语境下突出个人的细微之处和命运感。全书在浓烈的狂欢气息之下,是较为典型的黑色幽默的风格,更具备强烈的人生追问性质。

作者简介:

李黎,男,生于江苏南京郊区,毕业于南京师范大学,现供职于出版社。1998年开始发表作品,著有小说集《拆迁人》。

目录

序

林冲努力了三次

居然敢说我不是男人

相由心生

武松的字自成一体

我镇三山已经死了

小弟的小弟的小弟

食堂都搞不好还怎么替天行道

人人都知道我是一个隐士

夫妻生活的事算是事吗

来自东京的你

时迁胖了五十斤

远处的水变成了天

为梁山写一首歌

我只是一个说书的

请你证明你是浪子

尉迟敬德名气不如关公

欢迎高太尉上台剪彩

想扳倒朱仝谈何容易

镜中白猫

烛光里的副军师

关胜浑身都是宝

金印汉子之歌

北斗七星今安在

杨志比武招夫

这些吃的留给老娘

灭门是一件技术活

离别之死

人生的梦为什么越做越浅

自序

早年间我大量听评书,尤其假期,从下午四点开始半小时一场,一直到十点多,评书类节目随着老年人的睡去而终止,情感类节目登场。水浒三国的故事混迹在诸如《说岳》《童林传》《彩霞满天》之中,并不特殊。后来它们凭实力脱颖而出,彰显出名著的魅力。二十多年过去了,原著我看过多遍,断断续续、反反复复,衍生的文字无论精彩还是拙劣,也不知看了多少。这就是名著与非名著的区别,名著可以被反复书写,反复改写,衍生无限的文字,而非名著不能。

阅读“水浒三国”的收获、滋养包括负面影响并不明显,或者我没有意识到,同时诸多疑问却一直在滋长,有时像疾病一样挥之不去。我常常想,梁山众位兄弟在山上之后下山之前的两年多里(水浒的时空极为紊乱,两年多,来自不权威考证),除了打仗还忙些什么。作为鸿篇巨著,忽略一个群体的日常生活是理所应当的,否则既不能突出本意,也会导致永远写不完,我们不能指望水浒故事充满追忆似水年华的情绪。

早在2008年,我决定自己写。最初我虚构了一条充满了商业色彩的“梁山后街”,像呼家将里的大相国寺、清明上河图上的繁华闹市,不过迅速放弃了。我已经在时间上做出了限定,即山上后、招安前,不能再在空间上做限制,更不能仅从商业和消费的角度来写。“梁山后街”必须被拆除,而一旦打开或淡化了空间,故事就层出不穷。这里一共30个故事,我还可以写300个,如果我有精力并且不考虑所谓审美疲劳的话。

这里的每一个故事,我认为有可能按照水浒的逻辑发生,只是原作者无暇顾及而已。作为一个数百年之后的读者和作者,我只是在原著的空白之处增加了一点笔墨。这么一想,我安心了很多。我坚持认为,方寸之间才体现想象力,那种古今穿梭、宇宙平行,亦或是宋江高俅实为同党、武松和潘金莲青梅竹马之类,并不体现想象力,体现想象力的匮乏。

本书很多篇目会让人不自觉地联想到现实处境,我也无可避免地活在现实(包括史实)及现实思维之中,而且,任何时空的人都有一个最大的现实,即生存,所谓“人生的路为什么越走越窄”。即使如此,我还是不愿意称这些故事为“借古讽今”。古代不是借鉴的对象,今天不该仅仅被讽刺,聚焦具体问题并用隐晦嘲讽的手法写下来,不是一个小说家的核心任务。

因此,这是一本严格意义上的短篇小说集,一切皆为虚构。书里的每一个人身在梁山时怎么想怎么做,取决于他此前是什么样的人,取决于他身边的人,更取决于人生的路有哪些、怎么走。就内容而言,我希望能写出梁山个人及群体的荒诞、悖论、迷茫、混乱、绝境,乃至生不如死。我希望本书中的每一个人和每一件事,都有一种剥去光环的真实,也有一种命不久矣的感伤,可以让人想到假如我置身其中该如何自处。这份“现实感”不仅针对眼前,更针对未来和存在本身。

如果做到了这些,那么,这本书应该可以紧紧地跟在你家里厚重的《水浒传》后面,或者站在不远处,像好兄弟一样。(李黎)

节选

1、时迁胖了五十斤

一天大雪,没有战事,兄弟们挤在屋子里烤火喝酒。外面实在太冷,好些人不断地往火里挤,往火焰上凑,看样子恨不得把自己烧掉取暖。在挤的过程中时迁被几只大手扒拉出来了,先是被从火边拨到旁边,然后是被拨到了外围,最后干脆被一脚踢出了屋子。

这个屋子容不下他。

时迁走在纷纷扬扬的鹅毛大雪中,看着眼前密密麻麻的雪花,忍不住感慨:“天大地大,我算哪一片雪花啊。”

远远地一个黑影走来,时迁扫了一眼,本来不以为意,但是黑影身形怪异,有些倾斜又不乏沉重,时迁就留意看着。黑影穿过重重叠叠的树木,拨开又密又厚的大雪,径直朝自己这边走过来。近了才发现,是军师吴用。

不等吴用开口,时迁凑上去问:“军师,我刚才看你身形奇特,有武松的虎威,有杨志的猥琐,还有阮小七的飘忽,您老最近是不是在练什么独门绝技?”

吴用咳嗽一声说:“在下只是一个书生,哪里学什么绝技。身形独特,是因为天冷地滑,之前摔了一跤,尾椎骨可能裂了。”

时迁一看,这是个讨好军师的好机会,二话不说,扛起吴用就往自己营寨跑去,吴用手刨脚蹬地问,“时迁兄弟,你这是干嘛……嗯,千万不要被其他人看见啊。”

时迁停下脚步,诧异地看了看吴用及左右,虽然天寒地冻,但是依然有一对对军卒在站岗和巡逻,甚至有擦肩而过的。也就是说,已经有很多人看见他们两个了,这还不包括屋子里望出来的目光。

想要不被看见,那只有上房了。

时迁不顾饥寒交迫,深吸一口气,扛着吴用上了房顶树梢。随着一团团雪球落在雪地上,时迁把吴用扛进了自己的屋子。吴用满脸绯红,处在半昏迷状态,时迁脱下吴用的裤子和底裤,把他翻过来,轻轻揉着尾椎骨那里,也就是屁股外沿和内沿。吴用非常享受地发出了婴儿般的呻吟声,然后睡着了。

几天后,还是大雪纷飞,吴用把时迁请到了中军大帐。

时迁带着几分兴奋和满足,蹦蹦跳跳过来了,用饱含期待的眼神看着吴用。他心想,我花了一个多时辰,又是揉又是摸,把军师的尾椎骨治好了,现在喊我肯定是有好事。

吴用说:“时迁兄弟,我那里又有点痛,钻心。可能是天气太过严寒,也可能是我平日里操心太多,麻烦时迁兄弟再帮我治疗一番。”

时迁微微有些失望,不过只要能继续服务军师,事情也总没有那么坏。吴用似乎看到了时迁的心思,亲切地微笑说:“时迁兄弟,我年纪也不小了,恢复起来不会那么的快,所以实在是有劳你。不过呢,还是希望不要被人发现,你觉得怎么样?”

时迁还能说什么呢,扛起吴用,从一个微微打开的窗口蹿了出去,然后在戒备森严的梁山中军和漫天的大雪中,把吴用背回自己的房间,轻轻放到床上。

吴用已经安然入睡,发出轻微的鼾声,沉浸在太平年月的美梦之中。在那个梦中,吴用看到自己娶了三四房老婆,连自己都羡慕自己,自己一直和南来北往的文人墨客交往着,和张三李四等人并称“山东七子”,和王五并称“南王北吴”,和钱七胡八等人被称作“宣和八杰”,和欧阳独孤等人并称为“梅兰竹菊”……自己写下的诗文像春雨一样洋洋洒洒,洒向人间都是爱。

见吴用一边睡一边笑,时迁有点不忍心,但还是脱了吴用的裤子治疗起来。时迁的跌打损伤药是一绝,色香味俱全,徐宁等在东京享受惯了的人,甚至编一些借口跟时迁讨药然后泡酒喝。

好半天,吴用长叹一声,醒了,扭头看看时迁,妩媚地一笑。

时迁也谄媚地笑笑,慢慢地说:“军师,能不能跟宋大哥商议一下,不要让我干什么军中走报机密步军头领了。当然,我挺合适干这个的,但是你看其他三位,乐和、段景住和白胜,他们实在是太差了,很多次我都顺利刺探到军情了,都被他们给搅和了。再说了,他们谁能把军师你悄无声息地背来背去的。是不是让我换个事情做做,实在不行,让他们三个换个事情做做,我重新训练几个手下。”

吴用答应考虑考虑,随即他闭上眼睛,继续休息,等晚宴的钟声响彻山谷再走也不迟。

几天后,天气突然热起来,时迁的心情也随之烦躁。他发现严寒虽然令人绝望,但春暖花开的日子会让人烦躁,烦躁到无法解决也是一种绝望。本质上任何天气都让人绝望,大雪天的绝望无非是更为直接,像武松的刀、林冲的枪。

时迁烦躁是因为吴用再也没有让他看病,也没有提及给他换一个位置的事。斗胆去问,吴用皱着眉头说:“本来,宋大哥是答应让你来负责军中机密一事的,这样就算不能和戴宗兄弟平起平坐,起码也是他的副手。但是卢员外毕竟是见多识广,他说,消息来源无处不在,时迁擅长以梁上君子的方式打听机密,而白胜善于扮作市井无赖,段景柱可以扮作贩夫走卒,乐和更是可以吹拉弹唱,这几类刺探消息的方式并无高低上下之分,时迁不应该成为其他三个人的头领。”

时迁冲着吴用眨眨眼睛,意思是他确实可以这么说,但是你要反驳啊。吴用说:“不等我反驳,宋大哥一拍他的大粗腿说,员外果然见多识广,思虑周全,我们梁山,是忠义之师,应该是人才济济,应该是各显神通,应该是无所不能,应该是应有尽有……”

时迁摇摇头,失望地对吴用说:“军师,你的尾椎骨好了没有,以后千万不要再犯病了,不然很麻烦。”

吴用捻着胡须,微微笑了好一阵说:“看来时迁兄弟非常想往前挪一挪,眼下到确实有一个机会,不知道时迁兄弟愿不愿意抓住。”

上山之后,武松悲愤难平,骨肉离散,有家难回,前途茫茫,还有控制不住的对大嫂潘金莲的“想念”——她总是突然就出现在眼前,赤裸着上半身,胸口是一个血红的洞,心跳清清楚楚……这些都像大山一样压着武松,除了喝醉别无办法,可又不能时时都喝醉。鲁智深告诉过武松,你最近一段时间武力不如从前了,刀砍出去也是歪的,不要再喝酒了。

一天,武松在一个没有人的半坡上,抽出钢刀,割破自己的小臂(这也导致了后来他一只胳膊因为旧伤复发而被方腊砍断),然后在严寒中脱下被血浸湿的衣服,郑重其事地用一块油布裹了起来。

史进探头探脑地走过来说,“二哥,你这是干什么?”

“在给我家哥哥做一个衣冠冢。他什么都没有了,连骨灰都埋在了二龙山,我只能把自己割破,用我的血,也就是他的血染红衣服,再把衣服埋起来,早晚一柱香。”

武松肃杀地说着,史进也留下了眼泪,因为他很久没有去过老爹老娘的坟前烧香了。史进想了想,不顾严寒,撸了一把,射出一堆白茫茫的粘液,用自己的衣服一裹,扬起来对着武松说:“都头,我也给父母做了一个衣冠冢。”

武松说:“好!不愧是好兄弟!”

史进说:“接下来我们怎么办呢,衣冠冢总得有个地方啊。”

武松陷入沉思,过了好一阵说:“我们去问问朱武兄弟吧,他神机,应该知道怎么办。”

朱武的意见是找一处废弃的地方把这些衣冠供奉起来,做成一个衣冠冢大殿。朱武已经想好了地方,那就是他住处的后院,原本是王伦的院子,在山腰的密林里,视野开阔,山风阵阵。很多人都不肯要这个地方,以此划清和王伦的界限,朱武图清净就要了这个地方,现在可以提供给武松等人。

武松大喜过望,带着史进连夜过来看房子。朱武热情招待,三个人外加一些兵卒把后堂清扫干净,搬来三四十条几案,排成一圈圈,故人的衣裳暂时放在上面。

“明天我去打造一些盒子,把这些都装进去,然后再打一个牌位,备一个香炉,衣冠冢大殿就算成了,你们可以早晚来上香,逢年过节的也可以放一些祭品在牌位前面。”

朱武说着,武松嚎啕大哭起来,史进紧随其后大哭,朱武突然也想哭,但是忍住了。他想的是,既然大家都认为我是一个无父无母之人,冷酷无情,生来就是强盗,那么,就这样吧。光宗耀祖已经不可能了,轻松自在是今生最大的追求。

其他人闻讯,也在朱武后宅摆放起衣冠冢来。首先是林冲,给他娘子放了一个牌位,每天跪在牌位前的烟雾之中,痛恨不已,又茫然无知。后来还有李逵,胡乱给他的老娘还有去世多年的老爹准备了一个衣冠冢,占据了四个人那么大的位置,说是地方大了,哭的时候可以尽兴。杨志干脆给自己祖上几代人都弄了个牌位,占据了一小面墙。

初具规模后,大家常常在清晨或者傍晚聚集到这里,首先是对着先人故人痛苦一顿,然后用含泪的双眼看着彼此,开始吹牛闲扯。话自然是越说越多,什么都谈,合适的不合适的,都在这里说一阵子。

一天李逵抽了自己一个嘴巴说:“为什么秦明不来这里哭哭他的媳妇,脑袋都被砍了,可怜啊。”

武松笑笑说:“要不我们就找秦明过来看看,让他也来这里弄一个牌位如何?”

大伙呼啸着去找秦明,秦明吓了一跳,连忙给对面的李逵武松等人作揖,问有什么事。李逵也不说话,拽着秦明的胳膊就往朱武住处走。秦明非常不开心,眼里陡然间射出一道寒光,可扭头一看,武松在一边用类似而且更凌厉的寒光在看着自己,他不敢有所举动,笑嘻嘻地让李逵慢一点,不要累到,不要伤了他自己。

看了一屋子的牌位后,秦明确实非常伤感,当即表示,愿意跟大伙一道在这里给亡妻立一个牌位。

随后,他把这件事告诉了宋江和吴用。

吴用的意思是,时迁去把那个房子烧了,不能让他们越聚越多。

时迁疑惑不解地看着吴用,意思是为什么不能祭祀先人,这不正是忠孝的表现吗?

吴用说:“你不用担心朱武,我会让他下山去办事,在办事的这几天,你去把他家全部烧了。”

时迁说:“我不是担心朱武,他死了也就死了,不过是军师你的一个投影而已。我只是想知道,为什么不能祭祀先人?”

“那里的先人,有的死于凶杀,有的死于冤屈,有的死于意外,还有的死在自己人手上,比如秦明被误杀的妻子,李逵杀死的小衙内。这些账在他们祭拜的时候会越说越清楚,说清楚了,就要报仇,以血还血,谁来还?如果让官家还,梁山没有这个能力,宋大哥也没有这个想法;如果让宋大哥来还,大家聚集一堂,又到底是为了什么?”

时迁眨眨眼睛,吴用接着说:“既然是兄弟,那就是真正的兄弟,无父无母,没有先人,没有来历,只有兄弟。一切为了兄弟,一起往前冲,当然要在宋大哥的率领之下。过去的事情就算了,全部都算了。不仅算了,而且没有过去。祭祀让人想起过去和故人,这在梁山不允许,梁山只能有兄弟们以及战死军卒的墓葬,如果哪位大头领不幸去世,还要建一座大墓,如果是天罡星,还要有纪念堂、陈列馆……”

“我想不明白。”

“你不要明白,记得就行了。这件事宋大哥很苦恼,但是也毫无办法,牵扯的人太多了,你出马火烧朱武家,等于是为宋大哥立了大功一件,升作大头领毫无问题。”

“我已经立下了很多功劳。”时迁嘟囔一句。

“你立下的功劳,只是在抵消你做贼的出身和惹上祝家庄的过错,说实话,我们都认为你至今为止寸功未立啊。”

时迁诧异地看着吴用,心想原来如此,嘴上又不服气地问:

“我烧了朱武家,很多兄弟会崩溃的。就算立功也不能在自己兄弟身上立功吧?”

“凡是对梁山有用的都是功劳!”

时迁一去,很多天没有消息,就连宋江召集所有兄弟商议大事,时迁也不见踪影。反正他来不来都没有人关心,但是吴用关心。一直没有朱武家被烧掉的消息,朱武被自己连续派出去五次了,每次都充满疑惑地离开又心神不宁地回来,再这样下去朱武都可以另立山头了。

一天饭后,吴用去了时迁的住处。时迁不在,一个矮矮胖胖的人坐在门口晒太阳,一只手拿着酒壶,一只手拿着一块巨大的煎饼,里面往外流着浓浓的汤汁。这个人实在是太胖了,脸上除了肉就只剩下两道微弱的目光和一阵阵的喘息,胖子都是气喘吁吁的。

吴用在屋里转了一圈,时迁确实不在,连新鲜的气味都没有。出来时,胖子还在吃。

吴用问:“你家时迁头领呢,去哪里了?还有,你怎么不好好放哨,居然躺着又吃又喝的?”

“时迁已经死了。”那个人有气无力地说,说完立刻喝了一大口酒,似乎说话会让酒白白流光。

吴用一惊,认真地看了看眼前的人,似曾相识,但确实认不出是谁。时迁死了对吴用而言是一件大事,他匆匆回去,端坐下来思考。

一直到半夜,当吴用一边抚摸着自己的尾椎骨一边准备入梦时,他突然跳了起来,他突然明白,下午在时迁家门前见到的胖子,那就是时迁本人啊。半个月不见,时迁胖了足足有五十斤,这是怎么回事呢?时迁遇到了什么事?时迁还能叫“鼓上蚤”吗?

一急之下,吴用从床上蹿了下来。因为太急,尾椎骨那里传来一阵刺痛,这份刺痛几乎是人生的一道缩影。

吴用忍不住喊了一声:“时迁,时迁啊,你还能不能帮我治病啊?

2、我镇三山已经死了

黄信一直为自己的外号而苦恼。这个外号是当年酒后激愤自己给自己取的。为什么激愤呢,很简单,每个男人都会冒出来的状态而已,尤其在目空一切又动辄浑身燥热的青年时代。有人在激愤之下练成绝技,有人在激愤之下断子绝孙,反正人人都拦不住青年时代的激愤。

黄信完全没有想到清风山、二龙山和桃花山会有那么多的高手好汉落草。更没想到的是,清风山、二龙山和桃花山的高手好汉们悉数到了梁山,大家成了兄弟。

黄信开始沉默寡言,生怕惹别人生气。

如果你跟黄信说,“黄信兄弟,喝一碗!”黄信会笑笑,端起碗喝了,并且让碗底朝天停留一会,以示自己谦卑地喝干了。

如果你跟黄信说,“黄信兄弟,我觉得你师父秦明是个大傻逼,跟花荣妹妹好得跟结发夫妻样的,是不是。”黄信会笑笑,像此前一样举起碗一饮而尽。

他就是这么沉默。

渐渐地,黄信不仅沉默,而且连笑都不敢笑了。他生怕自己充满军旅色彩的大笑脸让这群人不适。

对此吴用曾经摆出一副足智多谋的架势对黄信说过,“要不,黄信兄弟,你就换一个名号吧。比如叫‘镇三山挟五月赶浪无丝鬼见愁大头剑客’如何,反正你正好用一把丧门剑,叫你剑客也挺合适?”

黄信苦笑片刻,一言不发。

吴用急了,指着黄信说:“兄弟,你倒是说话啊!”

黄信捏捏自己两腮的肉,恢复恢复肌肉的活力,然后说:“军师,我觉得你就是个傻逼。我无论换什么新的名号,都要大肆宣扬告诉别人吧,只要我一宣传,那就只会让别人想起我以前的名号镇三山。我这不是没事找事吗!”

“拜三山!这个如何?”吴用足智多谋地问。

“拜你妈啊,我的策略你看不出来吗,我闭口不提自己以前的绰号,甚至话都不说了。再接下来,我整个人都可有可无了,这样不就不会刺激到鲁智深武松这帮兄弟了吗?”

“哦。那你应该叫入云龙才对。”吴用若有所思地说。

“我什么都不能叫,不管叫什么都是在提醒人家我以前叫镇三山。我最好名存实亡,被人视若无睹,懂不懂啊你!”

黄信被吴用气跑了,非常悲愤。他不理解以吴用的智商怎么就成了智多星了,毫无天理。早知道当年自己叫“镇四山”算了,把梁山也给镇了。

尽管黄信谨小慎微,拼命压缩自己的存在感,但还是有人看他不顺眼。一个人看别人不顺眼,往往是因为那个人跟自己有几分相像,是同类。所以,看黄信最不顺眼的是杨志。鲁智深武松等人看黄信,那也就是众生之一,天地之精华而已。王英等人看黄信还是带着很大崇敬的。只有杨志,总是在想:我是殿前制使,他是兵马都监;我是名门之后,他也算是个大姓;我到了梁山他也到了梁山,还比我早,这他妈的凭什么呢?关键的是,他居然还叫镇三山,还敢一直都叫镇三山,哇哇哇。

因为一直怀恨在心,杨志在某天吃了败仗之后崩溃了,看谁都不顺眼,都想冲上去训几句:“你算什么鸟,我是名门之后,令公传人,你们算他妈的什么玩意,小心我左一刀右一刀上一刀下一刀把你们全给砍翻,拿着你们人头去给官家当见面礼……哦,我想多了,我不是制使了,妈的,见鬼了……”杨志就这么一边想一边克制,一边克制一边使劲想,感觉有二十四个杨志在体内来回奔走。

黄信低头走过,脚步中透露着谦卑随和,整个人如同一粒尘土,但杨志看到他就火了,大喊:“姓黄的,站住,镇三山是吧?镇三山!去后街,给我打十斤精肉,切做臊子,不要见半点肥的在上头。好了给老子送来,我在杨公祠喝酒!”

黄信一言不发,掉头就走。一会,他到了梁山大寨左边的“世界之窗”,找到“中华风情”,再摸到“杨公祠”,递上荷叶包的十斤精肉臊子。杨志气呼呼地说:“再要十斤,都是肥的,不要见些精的在上面,也要切做臊子。”

黄信的脸抽搐了一下,但由于近年来他说话极少,平均一个月不超过三句,脸上肌肉早已经僵硬,抽搐也不为人知。没多久他回来了,十斤肥臊子奉上。

“再要十斤寸金软骨,也要细细地剁做臊子,不要见些肉在上面。”

“臊子你祖宗,干死你个混蛋……”黄信终于吼了出来,拿起桌上的两包肉一左一右拍向杨志,杨志没有防备,左脸受了瘦肉右脸受了肥肉,当即就吐了。杨志吐的时候黄信也正在后悔莫及,因为臊子打人不痛,而他本意是一击致命的。他后悔莫及并告诫自己,不动手则已,一动就要有效,比如把杨志拍死。现在这么干是无效的,错了,错了!

杨志随即蹦起来把正在反思的黄信打倒在地,一直大骂,“镇三山是吧,镇你妈的三,镇你妈的山……”黄信没有还手之力,深深地沉浸在自责之中,低到尘埃里去了。

秦明闻讯赶来,顾不得杨志有哪些兄弟撑腰了,直接和杨志干了起来。杨志也不甘示弱,大喊道:“秦明畜生,打就打,我们别让哥哥们操心,我们只在‘世界之窗’里面打,死活不论,如何!”

秦明应诺一声,两个人从杨家祠堂打到世界广场,再打到亚洲区、美洲区、非洲区、大洋洲区、欧洲区和雕塑园,最后一直打到国际街。两个都是好手,势均力敌。

问题在于,杨志是一个人到这里喝闷酒的,除了三五个小卒没有其他兄弟一起来,而秦明有个黄信在旁边。打得难分难解时,黄信偷偷绕到杨志身后,在他耳边舔了舔。杨志一阵心慌,秦明的大拳头呼啸而来,一声惨叫,杨志满脸是血躺在地上,秦明再一脚,踏在杨志脸上。

杨志这个时候突然清醒了许多,身体里的二十四个杨志渐渐变成了十二个,又变成六个,再变成三个,最后变成一个半。那半个杨志特不服气,但那一个杨志已经喊起来:“秦明哥哥饶命,看在你排名什么的都比我靠前份上,你就饶了我这次吧。”

秦明也是极精明的,他招呼众位小卒围过来说:“各位,做个见证,如果杨志兄弟能答应我三件事,我就松脚,而且不把这事说出去,大家也都不许说。如果他杨志不答应,那么我不仅还要再踹几脚,踢他个半死,各位也可以大肆宣扬,说青面兽杨志被我秦明踩在脚下求饶。如何?”

大伙一起喊:“好耶……”

杨志也连声答应。

秦明说:“这第一件事,是再也不许找黄信麻烦!”

杨志答应。身体里的那半个杨志还是不服气,想着以后让武松来收拾黄信。武松有时候就是个大白痴,给他十斤好酒他就可以去帮你干世界上任何事,不过武松的酒量现在也变大了。

秦明接着说:“这第二件事是,你去跟刚才黄信一样,给我弄十斤精肉,切成臊子,不带半点肥肉;切十斤肥肉臊子,不带半点精肉;切十斤筋骨臊子,不带半点肉星。不许别人动手,只能你自己来!”

一听这话,杨志不顾嘴里嘴外满是尘土沙子,大叫起来:“这是三件事啊,不是一件事,秦明你他妈的好好想想。”

秦明一愣,杨志继续喊:“秦明你就是没脑子,老婆被宋江杀了,你还跟他们当兄弟,现在你脑子又出问题了,非要把三件事说成一件事,你好好想想,这到底是一件事还是三件事啊!”

秦明深深地愣住了,杨志乘机蹦起来。两个人继续打,打得“世界之窗”一片狼藉。黄信突然跳出来,高高跃起又重重跪下,双膝插进土地,“嘭”的一声巨响后对两个人大喊:“两位哥哥住手,两位哥哥住手啊,镇三山黄信已经死了,镇三山黄信已经死了啊!”

黄信声泪俱下地吼道:“我镇三山已经死了!”

秦明和杨志被这种自裁式的做派给吓坏了,不由得都放缓了手脚,为了防止对方偷袭,他们搂抱在一起,胸贴胸,胡子戳进胡子,两人一齐扭头看着黄信,好生奇怪。

“我镇三山黄信已经死了,现在只有梁山马军小彪将兼远探出哨头领黄信,现在只有地煞星黄信,只有各位的兄弟黄信,只有两位哥哥的部下黄信!”

秦明和杨志张大了嘴,什么都说不出来。

黄信接着说:“所以我求两位哥哥,你们别打了。为了已经死去的我,你们打这么久,不值得的,太不值得了。你们的盖世武功还是用在沙场上吧,过去的黄信已经死了,现在的黄信唯两位哥哥马首是瞻啊,你们别打了,你们一个是我爹一个是我娘……”

秦明首先崩溃了,撒开杨志扑向黄信,抱住黄信的脑袋嘤嘤嘤哭了起来。杨志呢,挺得意的,发了一通邪火,不仅没有什么后果,还收了一个小弟,真美啊。他装模作样地一把抱起黄信秦明两个,也嗯嗯了几声。一群小喽啰在旁边喊:“好耶!”

“真感人!”

“真是情满人间……”

从此以后,三个人一起过上了幸福的生活。

黄信继续尽心尽力,从不说话,只顾办事。他说得最多的两个字就是“得令”!时间久了,大伙也没有人在乎他是外号叫“镇三山”还是“荡三江”了。有人打趣说:“要不黄信就叫‘铁舌头’吧。”黄信就当没听到,他已经达到了连笑容也极为简约的境地。

渐渐地,杨志居然成了和黄信最好的兄弟,两个人常常一起喝酒,一起呵呵大笑。杨志有次喝高兴了,搂着黄信的肩膀抒情地说:“黄兄弟,你说啊,我们还真他妈的像!”

黄信用操练已久的含情脉脉的眼神看了看杨志,那意思是,“你继续往下说嘛。”

“我是殿前制使,你是兵马都监;我是名门之后,你也算是个大姓;我到了梁山你也到了梁山,虽然你比我早了点,但我到二龙山的时间也不算晚,到了二龙山也算是梁山预备队了,哈哈哈。兄弟你说我们像不像!我觉得啊,我们就是他妈的不分彼此啊,你中有我,我中有你!是不是啊兄弟?”

黄信还是没说话,而是端起一碗酒,直直地伸到了杨志的脑袋后面,胳膊一弯,这碗酒又到了自己嘴边。做完这些,他含情脉脉地看着杨志,杨志“哦哦哦”几声,如法炮制,激动得大手直抖,酒洒了一身。然后,两个人使劲往后一仰,把嘴边的酒全给倒进了自己的大嘴里。

爽啊,两个人喝完之后都感慨,继续这么喝,交杯酒要喝上一千杯才算真的交了。

就这么的,两个人都喝多了。喝多了的杨志问黄信:“我说黄信兄弟,有一件事我一直没想明白,今天就问问你,如何?”

黄信哈哈一笑。杨志说:“那天在世界之窗,我跟秦明哥哥打了个平手,势均力敌。我们可是说好了生死莫论的,这个时候不管是谁都能轻易要了我的命,你当然更可以。如果你杀了我,以秦明哥哥跟宋大哥的关系,再加上花荣跟宋大哥的关系,也不会拿你怎么样,最多算你情绪失控,过失杀兄弟,把你打个半死也就拉倒了。你为什么没有对我下死手呢?”

黄信笑而不语。杨志继续唠叨说:“哈哈,我就知道黄信兄弟你是个好人啊。你这么一好,就让兄弟我多活了这么多天啊!”

黄信卷着舌头但是简约地说道:“你觉得你……你他妈的还算活着吗?你不是早……早就死了吗?”